Quando si parla per la prima volta di Catania, è facile che l’attenzione venga subito catturata dall’onnipresente Etna, il vulcano che veglia costantemente sulla città, oppure dal litorale baciato dal sole, dove il blu intenso del Mar Ionio invita al relax. Eppure, addentrandomi nei ritmi quotidiani di questa città siciliana, ho scoperto che la sua vera anima non si trova solo nelle mete turistiche più conosciute, ma anche in quei musei silenziosi e appartati, spesso ignorati dalle guide, ma ricchissimi di fascino e storia.

Alcuni si nascondono tra i vicoli del centro storico, altri occupano edifici anonimi che non attirano l’attenzione. Nessuna insegna vistosa, niente code all’ingresso. Eppure, una volta dentro, si aprono mondi inaspettati, profondi e autentici. Sono come capsule del tempo, che conservano con cura la memoria e l’identità più intima di Catania. Ne ho visitati tre che mi hanno particolarmente colpito e che ora voglio raccontarti, per accompagnarti in questo percorso alternativo e sorprendente.

1. Museo dello Sbarco in Sicilia 1943

— Un silenzioso dialogo tra guerra e umanità

Indirizzo: Le Ciminiere, Viale Africa 95047 Catania

Orari: da martedì a domenica, 09:00–16:00; chiuso il lunedì

Biglietto: intero €4, ridotto €2

Davanti all’ingresso di questo museo, è difficile immaginare che Catania — oggi così solare, vivace e rilassata, con i suoi mercati all’aperto e le piazze brulicanti — sia stata teatro di una delle più cruciali operazioni militari della Seconda Guerra Mondiale. Ospitato all’interno del centro culturale Le Ciminiere, un’ex area industriale riconvertita in polo museale, il Museo dello Sbarco in Sicilia 1943 è probabilmente il più completo d’Italia nel documentare l’Operazione Husky, ossia lo sbarco alleato in Sicilia del luglio 1943. È un luogo che non si limita a custodire reperti: è un dispositivo narrativo che connette il visitatore al passato attraverso tutti i sensi.

Appena varcata la soglia, mi sono ritrovato immerso in un racconto visivo e sonoro straordinario. Il museo segue un percorso cronologico che ripercorre con precisione la pianificazione, l’esecuzione e le conseguenze dello sbarco. Tra fotografie d’epoca, filmati originali, armi, uniformi, giornali e lettere, ogni oggetto espone una parte di quel momento cruciale nella storia europea. Ciò che colpisce è la cura dei dettagli: ogni teca è accompagnata da descrizioni chiare e contestuali, e vi sono mappe tattiche che illustrano l’avanzamento delle truppe alleate, con riferimenti puntuali ai luoghi siciliani. Ti sembra quasi di seguirli, passo dopo passo, da Gela a Messina.

Una delle sezioni più impressionanti è quella del rifugio antiaereo: una stanza buia, tremolante, dove un sistema audio-visivo riproduce fedelmente un bombardamento aereo. In quell’istante, il tempo si è fermato. Ho sentito le pareti vibrare, il rombo degli aerei sopra la testa, il sibilo delle sirene antiaeree e, per un attimo, mi è sembrato di condividere l’angoscia dei civili stretti l’uno contro l’altro sotto le bombe. C’era chi pregava, chi stringeva i figli, chi cercava solo di respirare nel buio. È un’esperienza che va oltre la semplice osservazione: è un’immersione psicologica e sensoriale.

Molto toccanti anche le testimonianze orali e scritte di cittadini catanesi, che raccontano la guerra non solo come evento storico, ma come esperienza personale: le paure, le perdite, la resilienza quotidiana. Lettere ingiallite, registrazioni in dialetto, racconti di famiglie separate e poi riunite… tutto contribuisce a restituire l’umanità nascosta tra le pieghe della Storia. Uscito dal museo, ho avuto bisogno di sedermi un momento all’aperto per rielaborare il peso emotivo di quella visita, colpito dal contrasto tra il cielo limpido sopra di me e le ombre che il passato proietta ancora oggi.

Non è solo un museo: è uno specchio che riflette l’orrore del passato e ci invita a proteggere il valore della pace oggi. È un luogo dove la memoria non è fine a se stessa, ma una guida per il futuro. Ogni visita qui è un atto di ascolto, rispetto e responsabilità civile.

2. Museo di Zoologia dell’Università di Catania

— Meraviglie naturali custodite tra le pagine del tempo

Indirizzo: Via Androne 81, all’interno della Facoltà di Scienze Naturali

Orari: dal lunedì al venerdì, 09:00–13:00; visita solo su prenotazione

Biglietto: ingresso gratuito

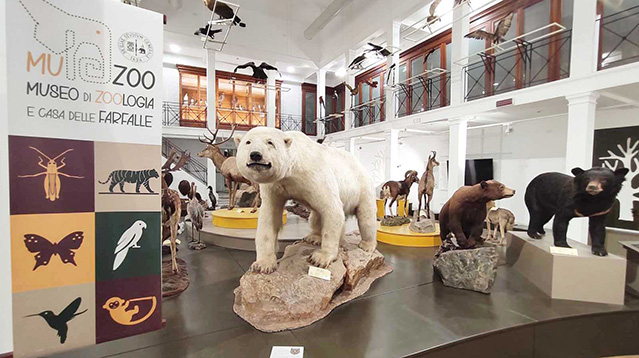

Scoprii questo piccolo gioiello quasi per caso, mentre cercavo notizie sulla biodiversità dell’Etna. Il Museo di Zoologia dell’Università di Catania non è aperto al grande pubblico in modo regolare e si trova nascosto dentro un austero edificio universitario. Da fuori, nulla suggerisce che al suo interno si celi uno scrigno di meraviglie naturali, né tantomeno che lì si custodisca una delle collezioni zoologiche più storiche della Sicilia orientale.

Appena entrato, è come se fossi stato catapultato in un’altra epoca. Il museo è piccolo, ma conserva con cura decine di collezioni zoologiche risalenti al XIX e XX secolo: uccelli impagliati, mammiferi, rettili, insetti, creature marine. Alcuni esemplari provengono dall’area dell’Etna e del Mediterraneo, altri da spedizioni naturalistiche più lontane, e ciascuno racconta una storia silenziosa di esplorazione, scoperta e rispetto per il mondo naturale.

Ciò che rende questo posto così affascinante non è solo la varietà degli esemplari, ma anche il modo in cui sono esposti. Molti sono ancora accompagnati da etichette scritte a mano, in latino e in italiano antico, datate e firmate dai primi ricercatori. Le vetrine in legno e vetro, con quell’odore di antico e di resina, mi hanno riportato ai tempi dei primi naturalisti e delle loro scoperte, quando la scienza era ancora mista di avventura e poesia.

Particolarmente suggestiva è la sezione marina, con polpi, coralli, conchiglie, cavallucci marini e illustrazioni ad acquarello realizzate dai primi zoologi dell’ateneo. Mi sono fermato a lungo davanti a una tavola che rappresentava un’aquila reale dell’Etna: elegante, imponente, eppure oggi sempre più rara. Ogni dettaglio, dalle piume al becco ricurvo, sembrava parlare di una natura che oggi vediamo sempre più da lontano.

Il personale, composto da docenti e studenti, è disponibile e appassionato: durante la visita mi hanno mostrato alcune collezioni non ancora esposte, spiegandomi aneddoti e curiosità. Mi hanno anche raccontato come alcune di queste collezioni abbiano rischiato di perdersi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È stata una delle esperienze più autentiche del mio soggiorno a Catania, un vero incontro tra sapere, passato e bellezza.

3. Museo Emilio Greco

— La poesia della scultura e l’intimità dell’arte

Indirizzo: Piazza San Francesco d’Assisi 3, accanto alla chiesa omonima

Orari: da martedì a domenica, 09:00–13:00 e 14:00–19:00

Biglietto: intero €4, ridotto €2; incluso nel biglietto combinato dei musei civici

La prima volta che passai davanti a questo museo, non lo notai nemmeno. Una piccola palazzina grigia, anonima, a fianco della chiesa di San Francesco. Ma al suo interno si nasconde un mondo silenzioso, fatto di bronzo, disegni e parole scolpite nella materia, dove ogni stanza sembra respirare con il ritmo lento e profondo dell’arte vissuta.

Il museo è interamente dedicato a Emilio Greco, grande scultore siciliano del Novecento, le cui opere sono esposte anche nei musei di Londra, New York e Tokyo. Qui, però, si respira un’intimità unica: questa è la casa della sua anima creativa, il luogo dove le sue idee hanno preso forma, il laboratorio invisibile dei suoi pensieri.

La mostra si sviluppa su due livelli e segue l’evoluzione artistica del maestro. Si passa dalle prime opere più realistiche ai nudi femminili stilizzati, pieni di grazia e profondità emotiva. Alcune sculture sembrano sussurrare, con i loro volti inclinati, le mani intrecciate, le pose che esprimono riflessione più che movimento. Ogni opera è accompagnata da brevi note autografe che rivelano il processo creativo dietro la forma.

La mia preferita è stata “La Grande Bagnante”, una donna seduta, raccolta, con lo sguardo rivolto altrove. Ho passato quasi dieci minuti in silenzio, osservandola. È come se la scultura stessa ti restituisse uno sguardo — discreto ma penetrante. Mi sembrava di poterla ascoltare, come se quel corpo scolpito fosse in attesa di raccontarmi qualcosa di profondo, qualcosa che appartiene a tutti.

Non mancano gli schizzi, i taccuini, le incisioni a secco: ogni pagina sembra un frammento di poesia visiva. Leggendo i suoi appunti, si scopre un artista riflessivo, quasi mistico, che cercava l’essenza del corpo e dello spirito. I suoi disegni, spesso minimalisti, trasmettono emozioni complesse con pochi tratti sicuri e fluidi.

In un’epoca dove l’arte è spesso rumore, questo museo rappresenta un’oasi di contemplazione. È il luogo perfetto per ritrovare il senso dell’ascolto, dell’osservazione silenziosa, e per riscoprire come l’arte, quando è sincera, non ha bisogno di effetti speciali per toccare il cuore.

Scoprire l’anima silenziosa di Catania

Dopo queste visite, mi sono incamminato lentamente per le strade del centro storico. Il sole filtrava tra le facciate barocche annerite dal tempo, un suonatore di fisarmonica intonava una melodia malinconica, e nella mia mente si rincorrevano immagini e emozioni: il suono del bombardamento simulato, le ali impagliate degli uccelli del museo, lo sguardo muto delle statue di Greco.

Viaggiare non significa solo vedere, ma anche comprendere. Catania non è solo lava e mare: è anche memoria, scienza e arte. E spesso, tutto questo non si trova sotto i riflettori, ma nei suoi angoli più silenziosi, dove il tempo sembra essersi fermato per raccontare storie a chi ha voglia di ascoltare.

In questi musei dimenticati, ho trovato forse il lato più umano e profondo della città. Se anche tu sei curioso di conoscere la vera anima di Catania, lasciati guidare non solo dalle mappe, ma dall’intuizione: ti porterà dove la bellezza parla a bassa voce.